日本MRSニュース Vol.16 No.2 May 2004

会長就任のあいさつ

名古屋大学エコトピア科学研究機構 副機構長・教授 高井 治

このたび,岸 輝雄前会長のあとを受け,会長に就任いたしました.微力ですが,全力をあげて本会の発展に尽くします.会員の皆様の御支援ならびに御協力を切にお願い申し上げます.

昨年10月,横浜にて開催の国際会議IUMRS-ICAM 2003は,大成功裏に終わり,組織委員会をはじめ,本会に関連する皆様方のお蔭と心より御礼申し上げます.

さて,現在本会の抱えている課題は多々あります.本会の発展のため,現在の課題を述べさせていただき,会員の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げます.

(1)財政:会員数600名弱の会としては,現在の会費収入等からでは,大変厳しい財政状況です.現在の赤字財政を解消すべく,会長,副会長,常務理事を中心に,今後,次年度からの会費値上げも視野に入れ、御提案をさせていただきます.

(2)運営:現在,(社)未踏科学技術協会に窓口業務を行っていただいております.財政ともからめ,この業務費の支出も限られております.このため,運営全般に関しては,担当副会長を中心として行います.会員の皆様には御迷惑のかからないよう運営に努めますが,ボランティアとしての業務が増えます.この点を御理解いただきたく存じます.今後,本会の窓口業務等を含め,運営を効率良く行うにはどのようにすればよいか?会員の皆様からの忌憚の無いご意見を拝聴しながら、検討して参りたいと思っております.

(3)学術シンポジウム:本会の学術活動の大きな柱です.本学術シンポジウムの成功が,本会の学術交流に多大の寄与をもたして参りました.本年度は,12月23日(木),24日(金)に東京の日本大学理工学部お茶の水キャンパスにおいて開催いたします.ふるって御参加下さい.毎年会員の皆様からチェアを募っております。今年度のエントリー締め切りは過ぎておりますが、時期的に間に合えば随時受け付けたいと存じます.企画については遠慮なくご相談頂ければ幸いです.

(4)Transactions誌およびニュースの刊行:出版事務局およびニュース編集員会のお力により,順調に刊行できております.本年度も引き続き刊行いたします.

(5)IUMRS活動への寄与:IUMRS(International Union of Materials Research Societies)活動への積極的な参加および貢献を図ります.IUMRS-ICAM 2003の成功のように,世界12の地域、国から構成されますIUMRSにおいて,日本MRSの存在価値を高めることは重要です.偶数年に開かれるICEM (International Conference on Electronic Materials),奇数年に開かれる ICAM(International Conference on Advanced Materials) ,またアジア地区で開かれるICA (International Conference in Asia)へ,会員の皆様が積極的に御参加いただけるよう御案内をいたします.今年は,4月12−16日にアメリカ・サンフランシスコにてMRS春季大会と同時にIUMRS-ICEM 2004が開催されました.また,11月16−18日に台湾・新竹にてIUMRS-ICA-2004が開催されます.まだ発表申し込みには間に合いますので,是非とも御参加下さい.来年7月3−8日には,シンガポールにてIUMRS-ICAM 2005が開催されます.今から,御参加を御計画下さい.

また,IUMRSの刊行誌"Facets"を購入し,今年度からは出来る限り会員の皆様にお配りいたます.日本MRSの"Facets"誌への積極的な寄与も図ります.

(6)支部活動:支部活動の発展および支部の創設に尽くします.

材料の分野の重要性は,ナノテクノロジー,バイオテクノロジー,インフォメーションテクノロジーなどの発展とともにますます増大いたしております.材料に関します横断的・学際的研究交流は,本会を通して実現できます.改めて,会員の皆様の御支援・御協力をお願い申し上げます.

独立行政法人理化学研究所 中央研究所 先端技術開発支援センター

先端技術開発支援センター長 岩木正哉

1.全体の概要

理化学研究所では工学,物理,化学から生物にわたる極めて広範な分野の研究が行われており,境界領域や学際的研究も積極的に推進されている。これらの研究は,いわゆる萌芽研究から基礎研究,応用研究,実用化研究まであらゆるレベルの研究であり,別の観点から見れば,ボトムアップ型研究やトップダウン型研究,内部公募型研究およびプロジェクト研究から外部公募型プロジェクト研究まで多種多様である。これらの研究を効果的に推進するためには,利用者の多い汎用型共同利用機器を備えることはもちろんのこと,ニーズに合った先端機器の開発も不可欠である。また,理研で取り扱っている物質はきわめて多様で,それらの物質・材料についての高度な分析・解析を行うことが必要であり,装置開発と同時に解析技術も開発する必要がある。さらに,萌芽研究を進める研究者は,必要な機器・装置を迅速かつ効率的に設計・工作することを望んでいる。

このような研究を支援する業務は,理研においては古くから存在し,多くの実績を残してきた。21世紀に入り,ますます多様化する研究を推進するためには研究分野を横断する高度な研究支援組織が必要である。このような業務を推進するシステムとして,理化学研究所では2003年10月の独立行政法人として出発に際し,中央研究所に先端技術開発支援センター(通称,AD&Sセンター)を設置した。現在,AD&Sセンターは支援展開チーム,ラピッド・エンジニアリングチーム,アドバンスト・エンジニアリングチーム,ビームアプリケーションチーム,物質構造解析チーム,化学分析チーム,バイオ解析チームの7チームにより構成されている。以下に各チームの支援ならびに技術開発テーマを示す。また,図に主な成果を示す。

2.チームの概要

2.1 支援展開チーム,Planning and Promotion Team

当チームでは先端技術開発支援センターにおける各種企画運営,ならびに先端基盤技術開発や研究支援機器・装置・ツール開発のプロジェクトの立案・企画・運営を行い,その推進を図っている。また,共同で利用する各種分析装置や工作機械などの整備・管理・運営方針案の作成,ならびに研究支援機器・装置・ツール開発におけるインテグレーションの支援業務を行っている。特に,研究基盤ツールとして開発した3次元電子顕微鏡や3次元デジタイザーの利用戦略を練っている。

2.2 ラピッド・エンジニアリングチーム,Rapid Engineering Team

研究室が広範な分野にわたる基礎および応用の研究を円滑に,かつ効率的に推進していくためには,これを支え,促進し得るような,様々な先端的な研究用実験装置の確保,あるいは装置改造等が必要不可欠である。当チームでは,研究者からの要求に応じて,既設装置の改良・製造から新規装置の開発,工作を行っている。関連の深いアドバンスト・エンジニアリングチームとの連携を密にして,関連技術開発や加工システムの環境整備も進め,特に,理研内にニーズの高い光学素子開発に関わる先端技術開発支援を行っている。また,中国における風送ダストやボリビアでの宇宙線観測に関する研究に協力している

2.3 アドバンスト・エンジニアリングチーム,Advanced Engineering Team

研究を進展させるためには,それを先導できる先端的技術の開発が必須である。当チームは,そのような技術開発の母体となる基盤技術の確立と,それを研究基盤ツールとして装置化し,実用化することを目指している。現在,核となっている技術は,高速ミーリング技術,フェムト秒レーザー加工技術や,その応用および実用化技術である。基盤技術開発および先端技術開発においては,ラピッド・エンジニアリングチームと密接に連携し,また研究室との連携や共同研究を行う。また,ものつくりプログラム支援の一環として先端的ものつくり技術開発を推進している。

2.4 ビームアプリケーションチーム,Beam Application Team

表面改質と表面解析を絡み合わせた研究は,表面の高機能化,多機能化を達成するために重要な役割を担っている。当チームでは,イオン,電子,フォトンのスリービーム技術を利用して,様々な物質の表面解析に関する支援,および研究を行っている。管理している共同利用機器はRBS,imaging ESCA,FE-AES,FE-SEM,TEM,AFM,Raman,ICP-MS,SIMSなど多様である。また,表面解析と同時にイオン注入による表面改質の研究を行っている。現在の主な対象物質は単体炭素,および高分子材料であり,改質表面の組成や構造などの微視的特性,ぬれ性や摩擦などの巨視的性質を調べ,それらの関係性を探索している。また,3次元電子顕微鏡の利用や人工臓器の開発も進めている。

2.5 物質構造解析チーム,Molecular Characterization Team

化学とその関連する広範囲の研究分野において,研究の進展には新しい物質の創製や発見が重要であると同時にそこに関わる物質の化学構造の解析も不可欠である。当チームは構造解析の重要な手段として用いられる核磁気共鳴装置(NMR),X線回折装置,質量分析装置(MS),円二色性分散計を共同利用機器として維持管理・運営を行い,所内の様々な研究に関わる重要な物質の測定を行い,構造解析に必要な情報を提供している。それと同時に,構造未知の天然有機化合物,複雑な化学合成物質,高分子などの構造研究を主体的に,あるいは所内外の研究者と共同研究として行っている。これらを通して先端的な測定技術,解析技術及び卓上NMRなどの最新装置の開発を図り,迅速かつ正確な構造解析の手法の確立を目指している。

2.6 化学分析チーム,Chemical Analysis Team

当チームは,分析を中心とする広汎な化学に関する依頼に応じて研究の支援を行っている。そしてより信頼性の高い分析をめざして技術を改良し,研究の動向に即して新しい分析法の開発を行っている。分析の対象は有機化合物と無機化合物に大別され,有機化合物の分析ではイオウやリン,酸素,ハロゲン等の定量分析の精度と確度の向上を図り,また新しい手法を用いて難燃性試料,揮発性試料等の分析が困難な試料への適用範囲の拡大を図っている。一方,無機化合物の分析では金属元素の分析種目を増やすとともに,定量困難な希土類元素や白金族元素,ホウ素,珪素等についてより簡便で定量的な分解処理法を目指し改良を行っている。一般に分子数が減少する反応や立体障害の大きな反応は圧力が高いほど早く進行し,1万気圧を超える超高圧下では実用的に顕著な効果がある。しかし重厚な圧力容器を用いるため試料を取り出し反応の進行をモニターすることは容易でない。そこで超高圧下で進行中の反応をリアルタイムで分光学的に分析できるシステムの開発を行っている。

2.7 バイオ解析チーム,Biomolecular Characterization Team

生命現象の理解には生体を構成する成分に関する知識が不可欠であり,中でも生命活動の中心的役割を演ずるタンパク質の構造及び機能の解明が重要である。当チームは迅速かつ高感度での構造解析などが日常的に行い得る施設,生体分子の構造およびその解析に関する情報等を整備している。また,未知微量成分の解析のための新しい手法や装置の開発を行い,解析の更なる高感度化と迅速化を図っている。ゲノムプロジェクトの進展に伴い,発現の可能性のある未成熟タンパク質のアミノ酸配列情報が多量に蓄積し,生体高分子解析の目的や手法も大きく変化している。このため発展著しい質量分析による構造解析,三次元構造解析および複合体解析だけでなく,それらの解析法の開発にも積極的に取り組んでいる。600MHz

NMRを管理し,核磁気共鳴法による立体構造解析の充実も図っている。

3. 今後の課題

工学,物理,化学,生物学や医学の研究においては,それぞれの領域における研究手法があり,それに依存して支援のあり方もまちまちである。AD&Sセンターは発足したばかりで,異なった分野の研究支援はもちろんのこと,学際的研究の横断的支援も行うことをミッションとしている。さらに,センター内の研究者や技師は支援を行うことを原則とし,その上で支援の高度化のために研究することを勧めている。通常,研究と支援は業務分離される傾向があるが,AD&Sセンターでの研究と支援は共存で,この融合,調和が新しい道を拓くと確信している。

| 問合せ先:岩木正哉 独立行政法人理化学研究所中央研究所先端技術開発支援センター 〒351-0198 埼玉県和光市広沢2−1 TEL 048-467-9570 FAX 048-462-4701 http://www.adsc.ne.jp |

ポリマーブレンドを利用するナノカーボンのデザイニング

群馬学大学院工学研究科・教授 大谷 朝男

1.はじめに

これまでのカーボン材の多くは,脇役あるいは黒衣(くろご)の役を演じてきた。ところがナノテクという晴舞台では,ナノカーボンは正に花形役者である。フラーレン,カーボンナノチューブ,カーボンナノファイバ,ナノグラファイト等々と,役者は多士済々である。

ところが舞台裏には未解決の問題が少なからず存在する。その最たるものは,量産法および構造制御法の開発である。多くのナノカーボンは気相法で製造されている。気相の物質濃度は,固相や液相に比べて圧倒的に低いので本質的に量産法には不向きであるが,これを速い反応速度で補っている。その結果として構造制御が難しくなり,不純物炭素が生成することになる。こうした問題が解決されなければ,ナノカーボンは,晴舞台に咲いた徒花として終わる運命にある。

さて,ここで紹介するポリマーブレンド法が,徒花に実をもたらすことができるか否かの予測は何とも難しい。しかしそれなりの可能性を秘めていることは間違いない。ポリマーブレンド法によるナノカーボンのデザイニングの概略を紹介する1)。

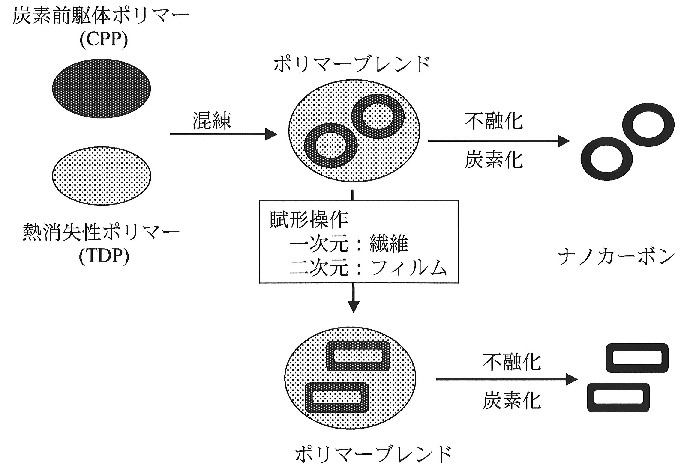

2.基本的な考え方

ポリマーブレンド法による,ナノカーボンのデザイニングの基本的な考え方を図1に示す。原料は炭素前駆体ポリマー (CPP)と,加熱によって消失するポリマー (TDP)である。両ポリマーでポリマーブレンドを調製,ついでポリマーブレンド中のCPPの重合反応を進めて不融化し,最後に炭素化する。炭素化によりTDPが消失し,CPPから誘導されるナノカーボンが生成する。この方法の骨子は,構造制御の容易なポリマーの段階でナノカーボンの前駆体構造をデザインし,その履歴を炭素化後に残すということになる。

したがって,ポリマーブレンドの構造制御がキープロセスとなる。機械的混練,溶媒を用いた混合,あるいは原料ポリマーの重合段階でブレンド構造を構築してもよい。ここでTDPは2つの役割を担う。1つはポリマーブレンド中のCPPを隔離して融着を防止する役割,他は図1で見られるように,ナノカーボン中に空隙をもたらす役割である。ただし,デザインしようとするナノカーボンの構造によっては後者の役割は不要となる。また,デザイニングの幅を広げるために,ポリマーブレンドにさらに賦形操作を施してもよい。ポリマーブレンド構造が一次元あるいは二次元に延伸されたものへと変化する。

3.デザイニングの具体例

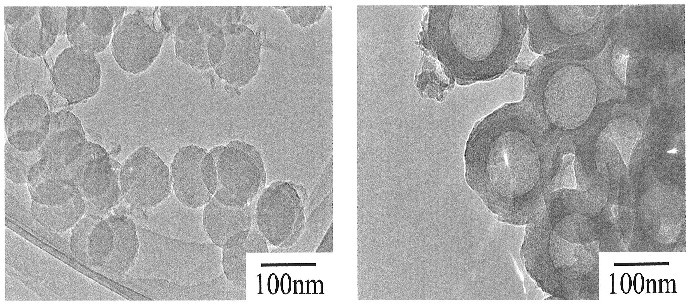

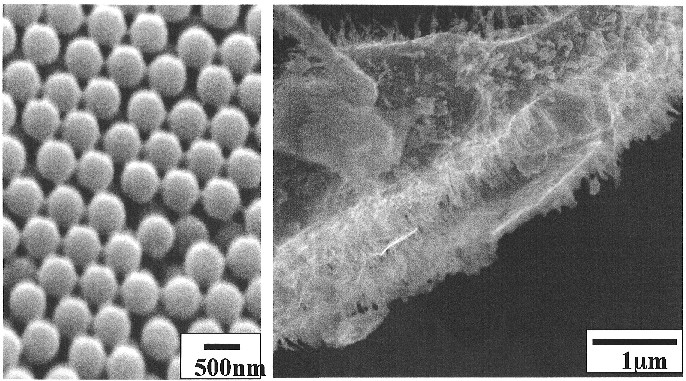

もっとも簡単な例は,TDP中に分散したCPP微粒子を不融化,炭素化して調製するカーボンナノスフェア(CNS)である。粉砕で数百nmの微粒子を調製することは容易であるが,平滑な表面をもった真球のCNSをつくるとなると話は別である。ポリマー微粒子は,通常懸濁重合で調製される。問題は前駆体ポリマーの選択である。筆者らも,当初はポリアクリロニトリル微粒子による調製を試みたが,表面が凹凸状になってしまう。少量のポリメチルメタクリレートとのコポリマーにすると,ポリマー粒子は微細化して表面も平滑になる。ところが,不融化が難しくなる。試行錯誤の末にえられたCNSの写真を図2(左)に示した。

TDP粒子表面をCPPで被覆したコアシェル粒子を不融化,炭素化すればカーボンナノバルーン(CNB)が生成する。デザイニングする上での基本事項はCNSの場合と同じである。図2(右)は,調製された比較的肉厚のCNBである。

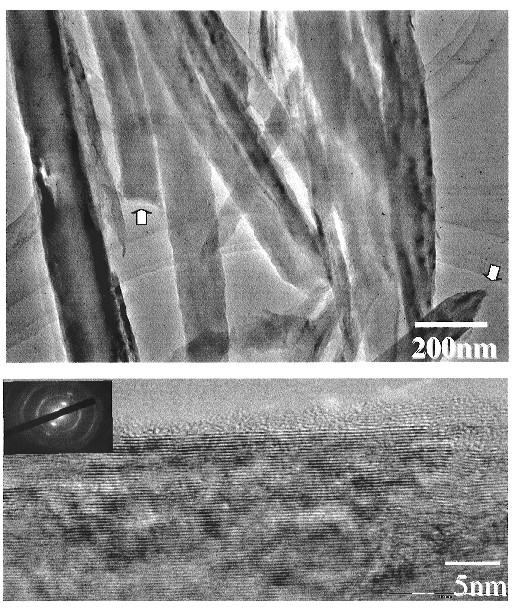

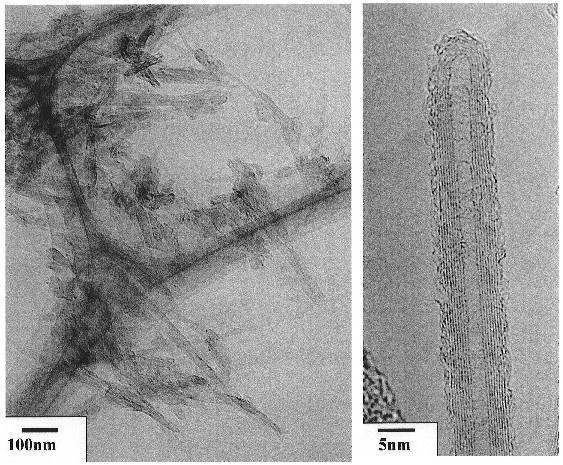

図1を下にたどって延伸操作を加えてみよう。CNSの原料微粒子からカーボンナノファイバ(CNF)のえられることは容易に予測できる。図3は,メソフェーズピッチ(液晶状ピッチ)微粒子(CPP)が分散したポリメチルペンテン(TDP)を溶融紡糸して調製されたCNFである。繊維径は100?200nmで,写真(下)から分かるように極めて高い結晶性を有する。メソフェーズピッチの代わりにフェノール樹脂をCPPに使用すれば,低結晶性のCNFになる2)。CNFの結晶性は,基本的にはCPPの種類に依存する。繊維径はCPPの粒径と紡糸時の延伸率で制御する。

CNBの原料であるコアシェル粒子の紡糸延伸により中空状のCNF,すなわちカーボンナノチューブ(CNT)の生成が期待される。図4(左)でみられるように,調製したコアシェル粒子は500nm程度の極めて均一なものであった。ところが 紡糸,炭素化の試料には,図 4(右)のようにCNTが密集して生成した箇所も極く稀には見られるものの,大部分はブロック状のカーボンであった3)。紡糸繊維中のTDPを溶剤で取り除き,CPPの形状をTEM観察したところ,延伸状態のCPPは稀にしか見られず,多くは塊状となっていた。紡糸は,金属容器中でコアシェル粒子を溶融して小さな孔から引き出すのであるが,コアシェル構造が容器中で崩壊し相分離してしまう。図4(右)のCNTは,たまたま最適条件下で生成したものらしい。ポリマー間の相溶性もデザイニング上重要である。図5はこの方法で三菱化学(株)が調製したCNTである。形状や長さが良く揃い,相互間の絡みもみられない。現状のCNTの生成割合はまだまだ低いが,最適条件さえ設定できれば,不純物を一切含まないCNTを生成できる。

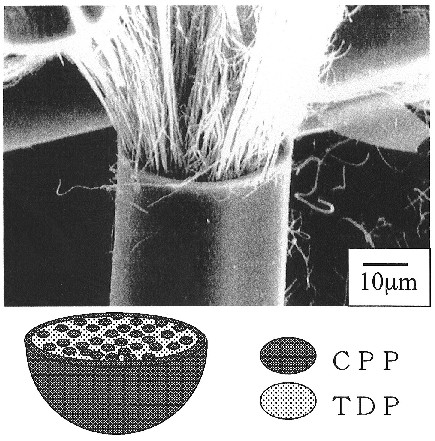

ポリマーブレンド構造の制御技術が向上すれば,さらに複雑なナノカーボンのデザイニングが可能になる。図6をみて頂きたい。約20mmのカーボンチューブに無数のCNFが内包されている4)。20mmち言えば,少々太目の炭素繊維の径である。この試料はトリッキーな方法で調製された。CPP微粒子の分散したTDPを溶融紡糸する。ついでCPP溶液中に浸漬して,紡糸繊維表面をCPPで被覆してから不融化,炭素化した。仮に,写真(下)のようなポリマーブレンド粒子を調製できれば,溶融紡糸,不融化,炭素化だけで調製できる。チューブ中にポリマーを含浸して,CNF補強複合繊維を調製し,その力学特性を測定したいと考えている。

4.長所と問題点

最大の長所は,繊細で多様なデザイニングが可能なことである。デザイニングに付随して,高いポリマーブレンド調製技術の開発の必要なことは勿論である。ナノカーボンの構造を制御しやすい。ポリマーブレンド法は,幾つかの独立したプロセスで構成されており,各プロセスを"step by step"で制御できるからである。

プロセスが完成すれば,不純物を一切含まないナノカーボンを調製できる。またポリマーブレンド法は量産に適している。CNTを例にしてみよう。コアシェル粒子の調製は,塗料や医薬関連分野では汎用技術である。溶融紡糸,不融化,炭素化は,炭素繊維製造における既存の要素技術である。ポリマーブレンド法は,ナノカーボン以外の物質のデザイニングにも適応しうる。筆者らは,すでに炭化ケイ素ナノファイバを調製した5)。将来的には,炭化ケイ素とカーボンとを組み合わせたナノコンポジットをデザイニングする予定である。

問題点の第一は,ポリマーの組み合わせの制約である。紡糸のような賦形操作を施す場合はポリマーブレンドの紡糸性が問題となる。組み合わせの制約は一層厳しくなる。ポリマーブレンドの不融化の難しさについては,CNTのところで述べた。CPPは空気中あるいは酸素中で酸化不融化するのが一般的である。酸素の拡散がTDPマトリックスによって抑制されるためである。本法では,ナノカーボンの微小化に限界があるかもしれない。TDP中に微小分散したCPP粒子を紡糸延伸するとしよう。粒子が小さくなるにつれて紡糸時の延伸応力が掛かりにくくなるかもしれないからである。

5.おわりに

ポリマーブレンド法はまだ開発途上にあり,この方法で調製されたナノカーボンで上市されたものは未だない。しかし,ポリマーブレンド法が,ナノカーボンのデザイニング法として,また量産法として高いポテンシャリティーを有していることは理解して頂けたと思う。上述したナノカーボンの幾つかは企業化に向けて開発研究が進行中である。問題点が解決されて一時も早く高純度のナノカーボンが大量に市場に出現して欲しいものである。

文 献

1) D. Hulicova and A. Oya, Carbon 41 (2003) 1443-1450.

2) A. Oya and N. Kasahara, Carbon 38 (2000) 1141-1144.

3) D. Hulicova, K. Hosoi, S. Kuroda, H. Abe and A. Oya, Adv. Mater. 14 (2002) 452-455.

4) N. Patel, K. Okabe and A. Oya, Carbon 40 (2002) 315-320.

5) N. Patel, R. Kawai and A. Oya, J. Mater. Sci. 39 (2004) 691-693.

図1 ポリマーブレンド法の基本的な考え方

図2 カーボンナノスフェアとカーボンナノバルーン

図3 高結晶性カーボンナノファイバのTEM写真

図4 コアシェル粒子(左)と生成したカーボンナノチューブ(右)

図5 コアシェル粒子から調製されたカーボンナノチューブ

図6 無数のカーボンナノファイバを内包したカーボンチューブと,

その調製に必要なポリマーブレンド粒子の構造モデル

| 連絡先: 群馬大学大学院工学研究科 大谷 朝男 TEL:0277-30-1350, FAX:0277-30-1353 E-mail: [email protected] |

■公募 セッションテーマ及びチェア

第15回日本MRS学術シンポジウム(2004年12月23,24日開催)

標記シンポジウムの開催を日本大学理工学部お茶の水キャンパスで2004年12月23日(木),24日(金)に予定しております。セッションテーマとチェアを公募いたします。自薦、他薦を問いません。ご応募をお待ちしております。

応募規定:

応募の際に、下記の項目を明記して下さい。

・自薦の場合

1)テーマ名、簡単な開催趣旨(200字程度)

2)規模(おおよその発表件数)

3)連絡先(代表者名、住所、電話番号、ファックス番号、e-mailアドレス)

・他薦の場合

1)テーマ名と(期待される)代表者、簡単な推薦理由(200字程度)

2)推薦者連絡先(住所、電話番号、ファックス番号、e-mailアドレス)

応募方法:

e-mailにて下記までお送り下さい。

宛先:小田克郎([email protected])

締 切:

2004年4月25日(日)

採 否:

企画委員会、理事会にて決定し、2004年4月下旬に代表者へご連絡し、本ホームページ上にて発表いたします。

参 考:

最近の開催Sessionテーマ一覧を下記に示します。

・第14回

「自己組織化材料とその機能 V」/「スマートマテリアル・ストラクチャー」/ 「磁場による構造、組織、機能制御」/ 「ナノメータースケールコヒーレント励起系」/ 「有機超薄膜の作製と評価-分子配列・配向制御の観点から-」/「ソフト溶液プロセスを利用した材料創製」/「暮らしを豊かにする材料-環境・医療・福祉-」/「低次元ナノ構造体のデザインと特性」/ 「植物系材料の最近の進歩」/ 「燃料電池材料」/ 「ドメイン構造に由来する物性発現と新機能材料」/ 「境界領域としてのゲルの科学と工学-日常の科学から先端・環境科学まで-」/「スパッタ法による薄膜作製技術」/「イオン工学を利用した革新的材料」/「マテリアルズ・フロンティア・ポスター」

・第13回

「協奏反応場の増幅制御を利用した新材料創製(II)」 / 「自己組織化材料とその機能」/ 「クラスターを基盤とする新規物質系の創製と機能解明」/「生体高分子ゲルの基礎と応用」 /「多粒子集合体の組織形成ダイナミクス」/「ドメイン構造に由来する物性発現と新機能材料」/「クロモジェニック材料」/「植物系材料の最近の進歩」/ 「暮らしを豊かにする材料-環境・医療・福祉-」/「マテリアルフロンティア・ポスター」

・第12回

「植物系材料の最近の進歩」/「自己組織化材料とその機能」/「高分子表面の機能化・素子化」/「高分子ゲル?化学ゲルと物理ゲルの接点?」/「巨大機能物性セラミックス」/「機能調和酸化物?遷移金属酸化物の複合機能?」/「クラスターの孤立系と凝縮系?ナノスコピックな特異性からマクロスコピックな機能性へ?」/「単一電子デバイス・マテリアルの開発最前線?分子系・ナノ固体系の単一電子デバイス?」/「燃料電池用材料」/「スマートマテリアル」/「物質科学における放射光利用:その場測定とプロセシング」/「格子確率モデルの数理」/「マテリアルフロンティア・ポスター」

・第11回

「植物系材料の最近の進歩」 /「人工生体材料」 /「ソフトマテリアル」 /「ナノスケール材料科学の新展開」 /「自己組織化現象と新構造・機能」 /「協奏反応場の増幅制御を利用した新材料創製」 /「巨大機能物性セラミックス」 /「プラズマプロセッシング」/「磁場利用による材料創製・組織制御及び評価」/「クラスターとクラスター固体」 /「環境親和型賢材、新しい可能性への挑戦」 /「マテリアルズフロンティア」

・第10回

「材料と歴史」-科学史から学ぶ来るべき世紀/「伝統産業から生まれた新素材"ウッドセラミックス"」/「水処理と材料」-きれいな水を作る材料はあるのか/「自己組織化材料」-その可能性と限界/「酸化物ヘテロ構造」-新しい電子デバイスへの挑戦/「クラスターの物性と応用」-クラスターから実用材料を作る/「計算材料科学のフロンティア」/ 「マテリアルズフロンティア」

上記過去開催シンポジウムの詳細に関しましては、日本MRSホームページの「シンポジウム、研究会」等開催実績 のページをそれぞれご覧下さい。

問合わせ先:

第15回シンポジウム企画・幹事: 小田克郎([email protected])

■出版案内

Transactions of the Materials Research Society of Japan, vol. 28, No. 4, December, 2003が刊行されました。

本号には2002年12月20?21日に開催されたシンポジウムから、Symposium of

Coherent Excitation at the Nanometer-scale、4報; Symposium of New Plant

Materials, 14報;Symposium of Sputter Deposition Technology, 19報; Symposium

of Materials' Frontier, 33報、vol. 28,Nos.1~4号の著者索引 が搭載されています。購読を希望される方は日本MRS事務局、[email protected]まで御連絡下さい。

■会議案内

Fourth IEEE Conference on Nanotechnology

(IEEE-NANO 2004)

August 17-19, 2004

Audimax-TU Munchen

Munich, Germany

http://www.nano.ei.tum.de/ieeenano2004/

To the Overseas Members of MRS-J

■ Letter from President・・・・・・・・・・・・・・・・・ p. 1

Professor Osamu TAKAI, President of the MRS-J, Professor of Nagoya University

As a president of the MRS-J in 2004, I would, with your help, like

to describe following six issues that MRS-J has to be solved in the future.

(1) Propose a raise of the annual regular membership fee that will roadmap a future stable financial basement of the MRS-J.

(2) Management of the MRS-J is the main objective that we must recognize to find a solution this year. Currently, with the help of SNTT, every vice-president's volunteer hours have been devoted in developing our MRS-J.

(3) You are solicited to join as a planner of the Academic symposium to be held at the Kanda Campus, Nihon University, December 26-27, 2004.We hope get together with your colleagues to join us in Tokyo.

(4) Publications of Newsletter and Transactions will be continuing publishing to maintain MRS-J's viability.

(5) Further dedication to the IUMRS international activities, this will be an important raison d'etre for commitment to international academic activities of the MRS-J.

(6) Vitalization and new founding of Regional sections that would provide you interesting and enjoyable meetings.

Again I would stress and appreciate that all the revitalization is

the result of many members' efforts in developing YOUR MRS-J.

Thank you.

■ Advanced Development & Supporting Center, RIKEN ・・・・・ p. 2

Dr. Masaya IWAKI, Director, Advanced Development & Supporting Center, RIKEN.

AD&S center which started in October, 2003, designs and fabricates

a wide range of research instruments and apparatus ordered by researchers,

and conducts anticipatory development of basic technologies new machining

and engineering methods. The center also performs control and operations

of shared-use instruments and activities in analyses and characterization

for various kinds of substances and materials related to a wide range of

research activities as requested by researchers. In addition, it plans,

promotes, and manages the joint research and development of advanced research

instruments with researchers. AD&S center consists of seven teams;

Planning and Promotion Team, Rapid Engineering Team, Advanced Engineering

Team, Beam Application Team, Molecular Characterization Team, Chemical

Analysis Team, and Biomolecular Characterization Team. Each team is especially

characteristic from the standpoint of support system, and the research

subjects and results can be found in the reports of each team. AD&S

center also promotes joint research with public research organizations

and companies.

■ Designing of Nanocarbons by Using Polymer Blend Technique・・・・・・・・・ p. 4

Prof. Asao OYA, Graduate School of Engineering, Gunma University

Polymer blend technique is used to design various shapes of nanocarbons.

Two kinds of polymer s are used; one is a carbon precursor polymer (CPP)

and another a thermally decomposable polymer (TDP) with no carbon residue.

A polymer blend texture using two polymers is designed in view of a shape

of nanocarbon aimed. The polymer blend is stabilized and carbonized. A

nanocarbon with memory of the blend texture is derived from CPP after removal

of TDP at carbonization.

■ Themes and Chairs of the MRS-Annual Sympposium 2004 are Invited・・・・・・・・・・・・p.

7

Organizing committee of the MRS-J Annual Symposium invites themes and

chairs that will be presented at the 2004 MRS-J Annual Meeting to be held

at the Ochanomizu Campus of the Nihon University, December 23-24, 2004.

Scientists or researchers who wish to organize topical sessions would welcome

to join the MRS-J 2004 Annual Symposium to encourage discussion, to stimulate

disciplinary collaboration and to strength cross-border linkages in the

multidisciplinary fields of materials communities. For further information

please ask to Professor Katsuo Oda, IIS, the University of Tokyo, [email protected]

■ Members in the News

Dr. Teruo KISHI, president of the MRS-J(president of the National Institute

of Materials Science) was raised to the National Distinguished Service

Medal from the government of the French Republic on March 16, 2004.

Founding of Japan-France networking relating to the nanotechnology

and materials sciences, and dedication to the research interchanges and

collaborations between two countries are evaluated.

編集後記

本号から編集委員として新たに参加させて頂きました。微力ながら今後本学会のお役に立てればと思っております。ナノチューブの生成研究はそのほとんどが気相中で行われていますが、本号ではまったく新しい合成法をご紹介することが出来ました。これからも絶えずアンテナを張って新しい視点の研究をご紹介できればと思っております。学会では専門とする材料とは違うセッションにも顔を出すように心がけておりますが、用語や分析手法など文化の違いが良く分かり視点を広げるのに役立っています。炭素系薄膜材料に最近興味を持っておりますが、例えばダイヤモンドの研究会とナノチューブを含むgraphiticな炭素の研究会では同じ元素を扱っているにも関わらず文化の違いが顕著なのは印象的でした。

最後に、ご多忙中快くご執筆をお引き受け頂いた先生方に深く御礼申し上げます。(小林知洋)